Description

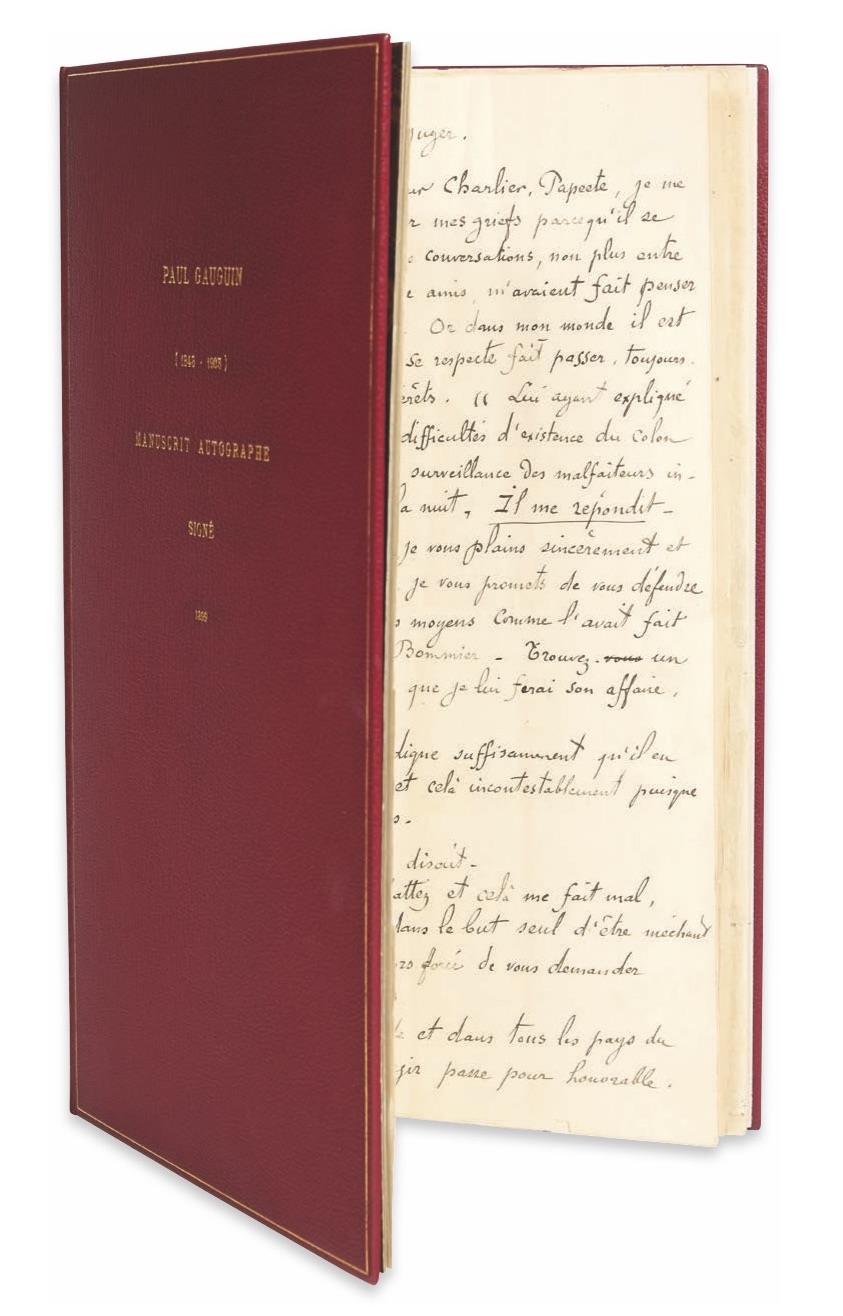

Très beau manuscrit polémique composé par Paul Gauguin à Tahiti.

Ce projet de défense sous forme de plaidoirie a été rédigé par l’artiste à l’occasion d’un différend qui l’opposait à Édouard Charlier, procureur de Papeete.

En 1899, se prétendant victime d’un vol, Gauguin portait plainte contre sa compagne Pau’ura (ou Pahura). Charlier, que le peintre connaissait depuis 1896, obtint en appel l’acquittement de la vahiné. Furieux, Gauguin publia en juin 1899, dans le journal local Les Guêpes, une lettre ouverte injurieuse à l’adresse de Charlier. S’attendant à être poursuivi, il prépara sa défense et la consigna dans ce manuscrit, dont la lecture semble suggérer au lecteur pressé un Gauguin moins proche des insulaires que ne le veut la légende.

Est-il nécessaire de parler ici de délits de presse […] en cette fameuse lettre qui amène ici un honnête homme à la barre du Tribunal sans autre défenseur que lui-même, tellement dans cette colonie un procureur peut jeter le désarroi et l’effroi autour de lui. […] cela rend bien intéressante la situation du pauvre colon, de ce fait livré à la merci de l’arbitraire et de la puissance administrative. Il ne lui reste plus alors qu’à compter sur lui-même, sur l’honorabilité de sa juste cause, puis aussi sur l’impartialité de ceux qui sont là pour le juger. Écrivant à Monsieur Charlier, Papeete, je me croyais autorisé à lui expliquer mes griefs parce qu’il se disait mon ami ; quelques conversations, non plus entre Procureur et artiste mais entre amis, m’avaient fait penser qu’il était de mon monde. Or dans mon monde il est établi que tout homme qui se respecte fait passer, toujours, sa dignité devant ses intérêts. […] En résumé ma lettre disait. Monsieur, vous me battez et cela me fait mal, dites-moi donc si c’est dans le but seul d’être méchant à mon égard, je serais alors forcé de vous demander satisfaction par les armes. Dans mon monde et dans tous les pays du monde, cette façon d’agir passe pour honorable. Et voyez si je faisais à Mr Charlier la partie tout belle. D’une part il est jeune et souple, et selon son affirmation possède 10 ans de salle d’armes. D’autre part, je suis presque vieux, usé par le travail et une maladie de cœur, mes pieds toujours endommagés me supportant à peine, – toutes causes d’infériorité dans un combat singulier…

Gauguin n’a pas voulu dénoncer Charlier au ministère et a gardé « le langage d’un artiste franc et loyal»… Il proteste contre l’absurdité et l’arbitraire de ce procès ; il rappelle les devoirs du Procureur et en appelle à la justice…

Mais quand il s’agit de vulgaires bandits indigènes toujours en récidive révoltés d’hier, et que le plaignant n’a agi que sur les propres conseils du Procureur, le silence devient non seulement incompréhensible, c.à.d. absurde, mais aussi un encouragement au brigandage : il annihile tout le travail du colon livré ainsi (1 contre 100) à toute une population malfaisante et à peine sortie de la barbarie. Ce n’est pas alors le plaignant qui se révolte mais la morale et la raison. Le renversement de la Bastille au prix de tant de sang versé ne serait-il donc qu’une simple démolition architecturale, la pierre venant alors ensevelir la parole ; les Droits de l’Homme de notre siècle un leurre, foulés au pied finalement l’Iniquité élevée au dessus des citoyens sur la tour des magistrats et des lois. J’ai parlé de sottise et devant cette appréciation qui n’a pas de double sens et qui n’a jamais constitué une insulte, la montagne se soulève…

Gauguin termine son plaidoyer en tirant l’amère leçon de son éventuelle condamnation :

Ne compte plus désormais récolter le fruit de ton travail; tu devras courber l’échine sous les coups de bâton. Parce que c’est le bon vouloir du Procureur et qu’il en a le pouvoir. Aiguise tes dents, dépouille-toi de ton habit d’honnête homme, deviens à ton tour Loup dévorant, et va chercher ta pâture dans le champ de ton voisin, sûr de l’impunité, car c’est le bon vouloir de Mr le Procureur. Il en a le Pouvoir. Puis finalement si tu es étranger, retourne dans ta patrie expliquer à tes frères quels sont les pouvoirs d’un Procureur de la République française.

Un pamphlétaire vigoureux, un peintre au sommet de son art, un homme à bout…

Tout au long de ce plaidoyer à l’éloquence rugueuse, à la fois indigné et plaintif, on trouve déjà la plume acerbe, fiévreuse, violente de l’homme qui écrira, après son installation aux Marquises en septembre 1901, l’étonnant, humoral, foutraque et saturnien recueil de souvenirs intitulé Avant et après. Les principales obsessions qui traversent ce livre poignant sont aussi présentes dans le manuscrit : le pouvoir, la loi, la magistrature, la gendarmerie, la vie des colons et des indigènes…

Replaçons ces pages dans le contexte de la vie du peintre à Tahiti au tournant du siècle. En 1899, Gauguin est très affaibli par la mort d’Aline – sa fille préférée, qu’il a eue avec Miette –, emportée par une pneumonie à l’âge de 19 ans. Il a fait une tentative de suicide, et son état de santé se dégrade : il vient de subir une attaque cardiaque, son eczéma ravage ses jambes et ses pieds, sa fracture du tibia ne cesse de le faire souffrir depuis quatre ans. Ses addictions ne facilitent pas les choses : son alcoolisme s’accentue, il abuse d’absinthe et de morphine, s’endette lourdement auprès de son pharmacien. Il voit des ennemis partout, y compris dans son propre camp. Mais il se remet tout de même à travailler, après une longue interruption : c’est à cette époque qu’il peint l’un de ses chefs-d’œuvre polynésiens, Le Cheval blanc, afin de le céder au pharmacien Millaud en échange de l’annulation de ses dettes.

Mais revenons à Pau’ura (ou Pahura) et à l’affaire qui est à l’origine de ce manuscrit. La jeune vahiné, enceinte, vient de quitter Gauguin suite à ses nombreuses inconduites. Laissons la parole à David Haziot, qui a résumé la situation dans sa biographie du peintre :

« Pahura partie, Gauguin prit à plusieurs reprises sa carriole pour aller la chercher et la persuader de revenir. En vain. Il n’avait plus de femme et ne pouvait s’en offrir une à Papeete. L’argent lui manquait et ses jambes ulcérées, horribles à voir – Pierre Levergros dira que leur aspect lui donnait la nausée –, faisaient fuir les Tahitiennes. Pahura s’était installée dans la maison du peintre qu’elle tenait pour sienne, non sans raison. Exaspéré par ses refus, et craignant que des villageois viennent habiter dans un lieu aussi intime que son atelier en le vandalisant en son absence, il la chassa et cadenassa l’entrée. Puis, de retour à Papeete, il noya son chagrin dans l’alcool et finit ses soirées à l’absinthe dans les tavernes.

Une maison végétale ne peut résister longtemps au simple désir d’y pénétrer. Dès que son homme fut loin, Pahura aidée d’amis du village s’introduisit dans le faré pour y vivre. Gauguin l’apprit, revint à Punaauia, l’expulsa et porta plainte pour effraction. Cette décision absurde et ridicule est un acte révélateur de son évolution depuis son suicide raté. Pourquoi entrer en justice avec sa jeune vahiné de 18 ans, enceinte de son enfant ? Grotesque et indigne. En d’autres temps, il aurait trouvé une solution de compromis et ne se serait pas encombré l’esprit avec de telles vétilles. Pourquoi faire entrer maintenant dans sa vie intime une justice rendue, avec l’arbitraire qu’il lui connaissait, par les hommes de Papeete ?

Force est de reconnaître, et la suite le confirmera, qu’après l’épreuve de la perte d’Aline, et sa tentative de suicide, un autre homme était né en lui, au comportement régressif, rival de l’autre, le grand rêveur de couleurs et de formes qui aurait ignoré ces menus faits avec superbe.

On constata que Pahura avait pris une bague, certainement en toc, un sac de coprah, et un moulin à café. Elle déclara qu’elle n’avait rien volé puisqu’elle était toujours la vahiné de Gauguin. Peine perdue, elle fut condamnée à une semaine de prison et 15 francs d’amende qu’elle ne pouvait payer. Un voisin charitable qui connaissait la loi lui conseilla de faire appel. L’affaire remonta jusqu’au procureur Édouard Charlier, l’ami de Gauguin lors de l’annexion de Bora Bora et Huahine.

Charlier acquitta Pahura en appel. Même s’il n’y avait pas de mariage, la coutume tahitienne la désignait comme la vahiné de Gauguin qui ne pouvait la poursuivre pour des motifs aussi faibles. Cette décision déplut fort au plaignant. L’amitié avec le procureur, déjà mise à mal par l’emploi subalterne de l’artiste, n’était plus qu’un souvenir. »

Moins de deux ans après cette lamentable affaire, Gauguin quittera définitivement Tahiti pour s’installer aux Marquises, dans «son dernier décor», à Atuona (Hiva Oa). Il y connaîtra une intense période de création artistique, sans pour autant cesser ses combats, notamment en encourageant les autochtones à ne pas payer leurs impôts. Charlier ne le protège plus, les procès se multiplient. Accablé par les condamnations et affaibli par son état de santé, il meurt le 8 mai 1903.

Il faut citer, pour conclure, une page célèbre consacrée à Paul Gauguin par Victor Segalen, l’un des écrivains qui ont le mieux saisi la personnalité volcanique et contradictoire du peintre. Ancien possesseur de ce manuscrit, qu’il avait acquis à Papeete en septembre 1903, Segalen donne en quelques lignes un synthétique, saisissant portrait de l’homme, de son art, de sa vie, de son écriture :

«Gauguin fut un monstre. C’est-à-dire qu’on ne peut le faire entrer dans aucune des catégories morales, intellectuelles ou sociales, qui suffisent à définir la plupart des individualités. Pour la foule, juger c’est étiqueter. On peut être honorable-négociant, magistrat-intègre, peintre-de-talent, pauvre-et-honnête, jeune-fille-bien-élevée ; on peut être “artiste”, voire “grand artiste”. Mais c’est déjà moins permis, et il est impardonnable d’être autre chose que tout cela ; car il manquerait, pour être classé, le cliché requis. Gauguin fut donc un monstre, et il le fut complètement, impérieusement. Certains êtres ne sont exceptionnels que dans un sens, vers un axe autour duquel tourbillonnent, semble-t-il, l’ensemble de leurs forces vives ; et, pour le reste, la vie courante (économie domestique, visites de politesse, sentiment du devoir), ils peuvent être bourgeois, normaux. C’est affaire de tempérament, de tenue physique : tel écrivain splendide et forcené peut avoir l’habit de chair d’un maigre sacristain ; le génie n’exclut point un extérieur honorable, décent, une vie de négoce ou de ponctualité. Et Gauguin, encore, ne fut point tout cela : mais il apparut dans ses dernières années comme un être ambigu et douloureux, plein de cœur et ingrat ; serviable aux faibles, même à leur encontre ; superbe, pourtant susceptible comme un enfant aux jugements des hommes et à leurs pénalités, primitif et fruste ; il fut divers, et, dans tout, excessif. »

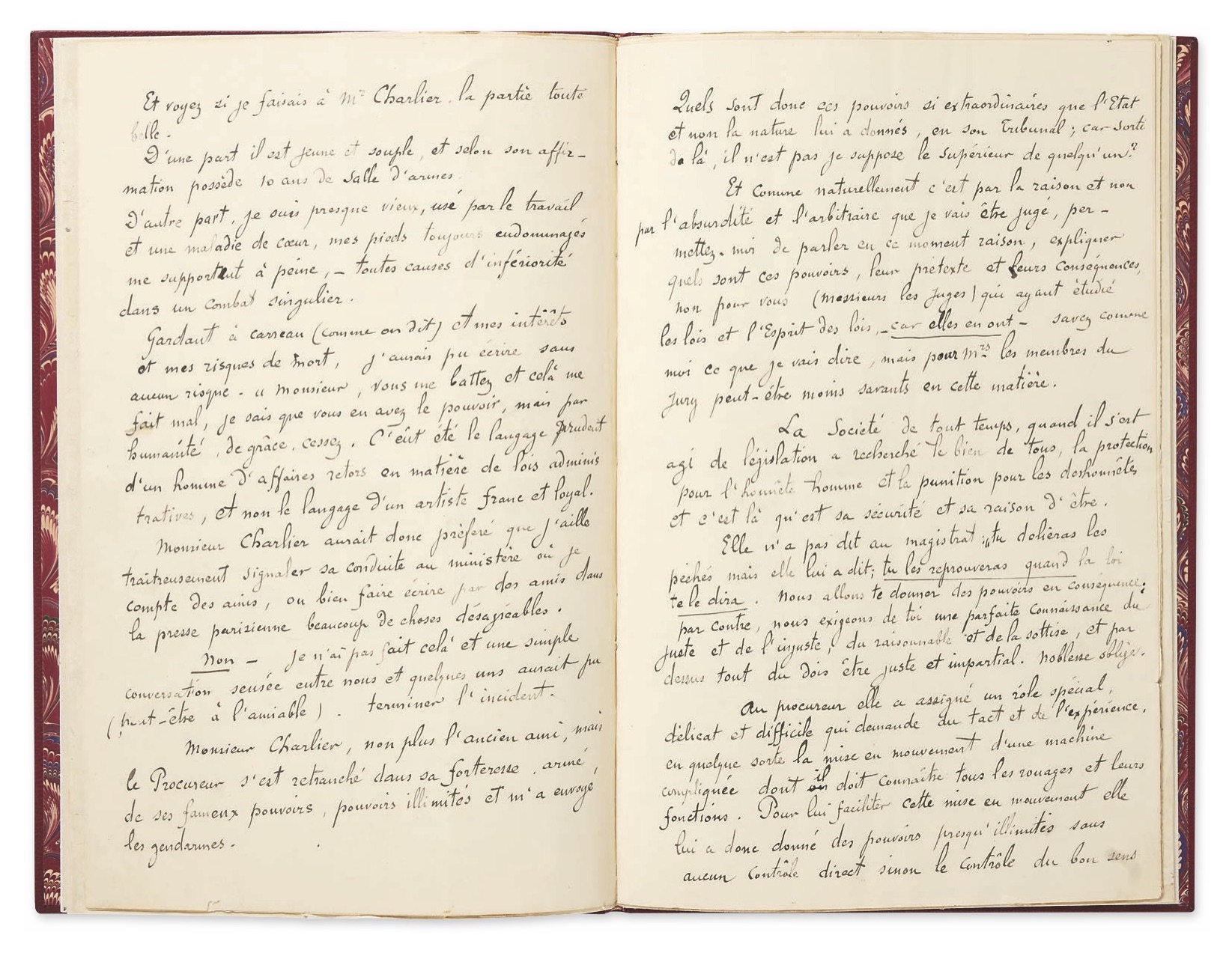

Manuscrit bien conservé, comportant quelques corrections de l’auteur ; à l’avant-dernière page, Gauguin a remplacé un passage en collant un petit feuillet sur la première version, raturée.

Provenance : Vente après décès des objets et papiers de Paul Gauguin à Papeete (2-3 sep- tembre 1903). – Acquis par Victor Segalen à la vente Paul Gauguin de 1903. – Archives Annie Joly-Segalen (vente du 12 juin 1992, no 66).

Références : David Haziot, Gauguin, Paris, Fayard, 2017. – Victor Segalen, « Gauguin dans son dernier décor», in Le Mercure de France, volume VI, juin 1904, pp.679- 685. – Exposition De Maillol et Codet à Segalen. Les amitiés du peintre Georges-Daniel de Monfreid et ses reliques de Gauguin, Galerie Jean Loize, 1951, no 276, avec publication partielle (la majeure partie du manuscrit reste inédite à ce jour).